Opinión | Las Trébedes

Sesgos

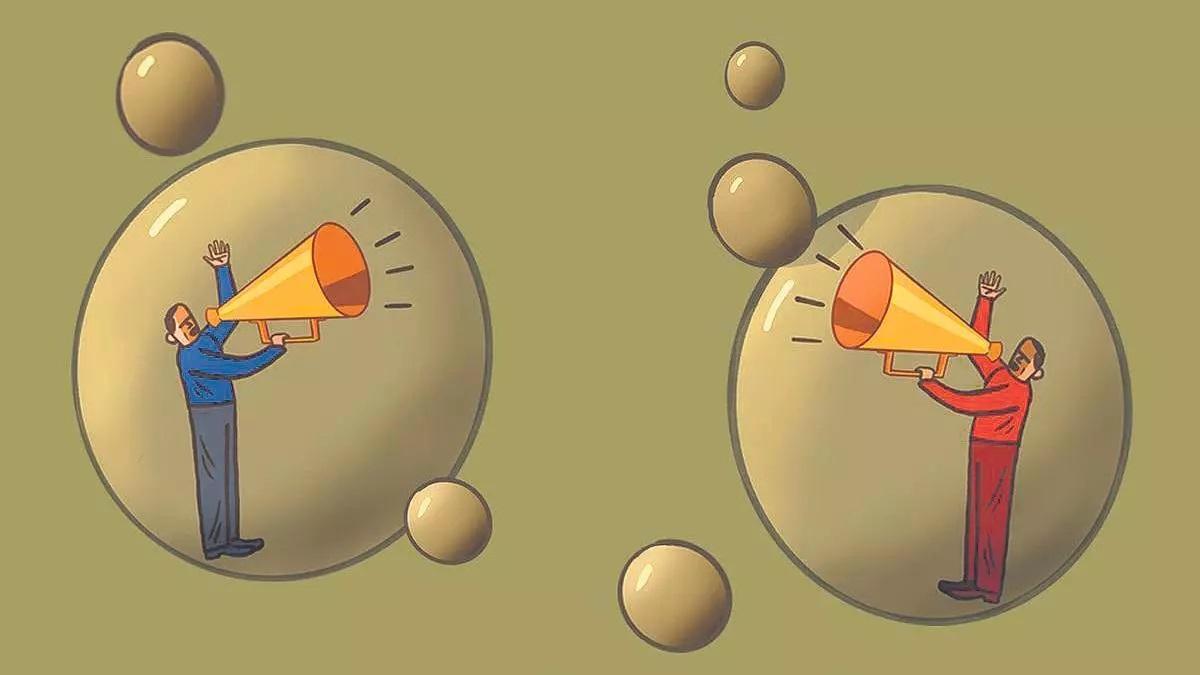

Pocas veces se adopta el diálogo como forma de ampliar nuestro conocimiento o mejorar nuestra comprensión de las cosas, matizando, enderezando o doblando, agrandando o empequeñeciendo, o lo que corresponda, nuestra visión con la de otros que no tengan la misma

Leonard Beard

Miramos a los jóvenes de hoy y no los entendemos. Me dirán que es el clásico problema de conflicto o incomprensión entre las generaciones. Y sí, puede que sea eso. Que cada generación tiene que afrontar sus propios desafíos es una verdad como un templo, pero también una tontería, por obvia. La realidad, como apuntaba Heráclito, es un constante devenir. Y la aceleración del conocimiento provoca, al menos en parte, la aceleración de los cambios sociales. Se podría deducir alegremente que eso ha agrandado la dificultad de que los viejos entiendan a los jóvenes, porque en las últimas décadas la vida ha cambiado mucho más que en las décadas inmediatamente anteriores (y me refiero solo a las sociedades occidentales). Pero esto es usar una brocha muy gorda. Y es de temer que entrar en esa comparación no ayude a entender nada. El genial Vázquez dibujó magníficamente el tópico del viejo anclado en sus recuerdos de juventud con el personaje del ‘abuelo Cebolleta’, que para mi generación es un clásico universal. El río de la vida es, para seguir con Heráclito, siempre el mismo y siempre diferente, todo depende de cómo se enfoque la mirada.

Aunque es casi inevitable, es necesario y obligado hacer un esfuerzo para evitarlo, ver el mundo a través de nuestros propios ojos. Me dirán que no hay otra posibilidad. Pero sí, la hay: poniéndonos lentes. Porque quien no es miope es astigmático, hipermétrope o todo junto. Figuradamente, claro. Estoy refiriéndome a los sesgos cognitivos, esos defectos de nuestra visión, que, siendo inevitables, son muy dañinos cuando damos el paso de creer que lo que uno ve es la ‘verdadera realidad’ y que esta es exactamente tal como nosotros la vemos, y consecuentemente que quien no la ve como nosotros está equivocado. Ante el ‘error’, adoptamos diferentes actitudes, desde el empeño pedagógico por iluminar a quien ‘ve’ de otra forma, hasta la descalificación y el desprecio. Pocas veces se adopta el diálogo como forma de ampliar nuestro conocimiento o mejorar nuestra comprensión de las cosas, matizando, enderezando o doblando, agrandando o empequeñeciendo, o lo que corresponda, nuestra visión con la de otros que no tengan la misma. Son muchos los filósofos (que me perdonen los colegas por las simplificaciones) que de diversos modos nos han advertido de la necesidad de estar alerta y corregir esa visión personal, desde Francis Bacon con sus ‘idola’, o que han abogado por la necesidad de ‘completar’ nuestra visión adoptando otros puntos de vista, como el perspectivismo de Ortega y Gasset.

Esos defectos de nuestra visión del mundo se llaman hoy ‘sesgos cognitivos’ (que no son exactamente lo mismo que manejan muchos psicólogos con el mismo término, ‘sesgos’). En la práctica, se trata de que nuestra visión está condicionada por nuestras preferencias y gustos; por nuestra experiencia pasada; por nuestras expectativas; por nuestros deseos (de agradar, de encontrar una solución, de confirmar nuestras ideas…); por la opinión mayoritaria a nuestro alrededor… la lista puede hacerse muy larga, dejémosla aquí.

En ciencia natural, parece a simple vista mucho más fácil evitar los sesgos, porque los conceptos suelen estar mejor definidos que los de la ciencia social, muchos incluso matemáticamente. Sin embargo, pasa desapercibido el hecho de que la teoría, toda explicación de la realidad, descansa sobre algunas afirmaciones que se toman por verdaderas, aunque la propia ciencia puede llegar a cambiarlas. Es que la certeza es muy consoladora. Precisamente por eso, a menudo vale la pena extremar la prudencia, porque una de las características fastidiosas de los sesgos es que hace falta un esfuerzo importante para detectarlos en nuestro pensamiento, y esto siempre tiene la consecuencia de debilitar nuestra fe en lo que afirmamos, algo que, siendo saludable, es sin embargo un tanto amargo.

Llegados a una edad, cuando a uno le ha ido más o menos bien en la vida es difícil vencer la tentación, perdón, la tendencia a considerar que su éxito ha sido fruto exclusivo de sus decisiones y sus opiniones, que uno tiene lo que merece, y por tanto tiende a considerar que los jóvenes deberían hacer lo que uno ha hecho si quieren tener éxito. Si además uno goza de prestigio entre sus pares, es difícil no ampliar la confianza en las propias opiniones más allá del campo en el que uno brilla. Es decir, si uno es autoridad cuando habla, por ejemplo, de cuestiones jurídicas, es natural caer en la creencia de que le asiste la misma autoridad (verdad) cuando opina sobre cualquier otro campo. Y cuanto más alejada esté la audiencia o los contertulios de ese su campo de especialista, tanto más tenderá a sobrevalorar su opinión y a despreciar o minusvalorar la de los demás. Afortunadamente, ni todos ni siempre caemos en este sesgo, que podría casi llamarse ‘trampa’ porque es difícil no enredarse en ella. Es maravillosa la fortuna de poder relacionarse con personas que no discuten tirándose los argumentos a la cara, sino escuchando y reflexionando luego sobre lo que los otros intervinientes han dicho, por muy alejado que esté de las propias opiniones. Es una inmensa suerte contar con amigos que nos respetan y que se toman en serio el diálogo como forma de enriquecernos mutuamente y de poner freno a esas pendientes resbaladizas que, en cuanto nos descuidamos, nos llevan al abismo de ‘todas las opiniones son igualmente respetables y la mía es superior’.

Suscríbete para seguir leyendo

- Exigen el despido inmediato de la azafata de 'La Ruleta de la Suerte', Laura Moure, tras lo ocurrido

- Cancelan a 'Masterchef 12' casi un mes después del estreno por la polémica con Jordi Cruz

- Detienen 'Pasapalabra' en directo por lo ocurrido con Óscar: "No son buenas...

- Adiós a Sonsoles Ónega: esta es la presentadora que la sustituye

- Un aparatoso incendio en un edificio de siete plantas deja un muerto en Murcia

- Detienen el programa de Jorge Fernández en directo: esto es lo que ha pasado

- Sin soluciones para el vecino atrapado en el Warm Up

- En directo: Real Murcia-Ceuta