Arte

El ojo invisible: escondidas y en peligro de muerte

Son muchos los casos, a lo largo de la historia, de fotógrafos que, por miedo, ha ocultado su trabajo. Francisco Boix escondió sus imágenes de Mauthausen de los nazis y Antoni Campaña, las que hizo de la Guerra Civil, reclamadas por Franco. Pero también hubo casos como el de Masha Ivashintsova, que prácticamente escondió toda su carrera de la URSS.

Una captura de Masha Ivashintsova del May Day de 1974 en Leningrado. / L.O.

El miedo es un sentimiento que siempre ha perseguido a los artistas. Miedo a no ser capaces de crear, a la no aceptación de su trabajo, a no poder vivir de su arte, a expresar de manera libre aquello que desean, pero cuando además, por algún motivo, interviene la política ese temor se convierte en miedo a ser perseguido y en el peor de los casos a morir. La historia del arte está llena de tumbas repletas de obras escondidas, de pensamientos ocultos, de pinturas que nunca llegaron a materializarse por el temor a sufrir una ‘justa represalia’, de tantos y tantos gritos, denuncias, atrocidades, escenas incómodas o hechos que alguien dijo alguna vez nunca pasaron. Un cementerio de lo políticamente no correcto que a veces resurge cuando por sorpresa alguna de aquellas obras vuelve a cobrar vida por la mano de la casualidad.

En 2007, tras el fallecimiento de su madre, Asya ponía un poco de orden en aquellas cajas almacenadas en la buhardilla de la casa familiar, un ejercicio doloroso que seguro todos habréis hecho. Recuerdos mezclados con todo tipo de objetos como único rastro de la huella que deja una vida, y entre ellos unos diarios junto con más de 30.000 negativos de carretes sin revelar; fue en ese momento cuando su trabajo por fin salió a la luz.

Interesada por la gran actividad cultural que durante su juventud había en Leningrado, Masha Ivashintsova nunca pudo dar rienda suelta a sus grandes pasiones, los tres amores de su vida –el fotógrafo Boris Smelov, el poeta Viktor Krivulin y el lingüista Melgar Melkumyan– de algún modo le hicieron sentir que no era verdaderamente buena, ella misma se creía insignificante ante el talento de ellos. Este sentimiento le generó una gran frustración hasta el punto que en 1981 tuvo que dejar de trabajar, esto era algo impasable en ese momento en la URSS y las autoridades le dieron a elegir entre la cárcel o ingresar en un centro psiquiátrico como manera de higienizar su ideología al no coincidir con las filosofías soviéticas; optó por lo segundo.

Retratos de amigos y familiares, niños y animales, de personas anónimas, escenas de la vida cotidiana como documentos sociales de una época convulsa pero también imágenes de una gran calidad creativa, de luces y sombras, contrastes y perspectivas inusuales que demuestran el talento de Masha Ivashintsova, una fotógrafa que nunca pudo ver materializado su trabajo porque, según ella, «no merecía ser mostrado». Sin duda, el mejor homenaje que le ha podido hacer su hija es revelar estas imágenes y enseñarlas a ese mundo que su madre tanto temía, colocando así su nombre donde siempre mereció estar.

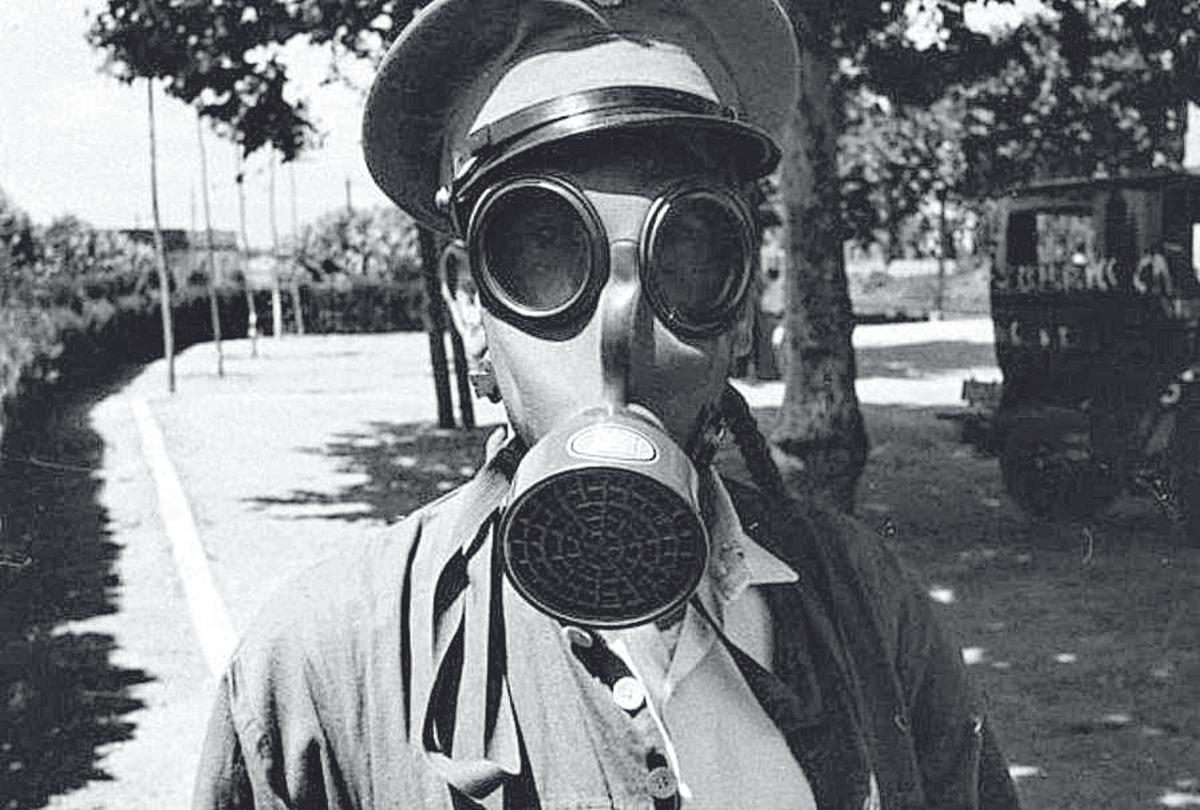

Un enterrador retratado por Antoni Campañà. / L.O.

Algo parecido sucedió con el trabajo fotográfico del catalán Antoni Campañá. En 2018 la familia decidió vender la casa donde vivió en Sant Cugás del Vallés y en una última inspección, antes de entregar las llaves al comprador, uno de sus nietos descubrió en el garaje, escondidas entre montañas de periódicos, dos cajas rojas con infinidad de placas de vidrio junto con otras imágenes positivadas; en total 5.000 fotografías. La sorpresa fue mayor cuando descubrieron que aquellas instantáneas fueron realizadas por Campañá durante la Guerra Civil y habían sido escondidas allí a propósito por el fotógrafo, no quería que nadie las viera para proteger la vida de los que allí aparecían. El régimen franquista instó en 1939 a todos los fotógrafos de Barcelona a entregar todas sus fotografías para así poder identificar a los rebeldes, así que Campañá decidió que lo mejor sería esconderlas. Incluso el mismo año de su fallecimiento, en 1989, en plena democracia, con Franco muerto desde hacía más de diez años, no quiso mostrar estas obras en la que fue su última exposición, eran recuerdos terribles y demasiado dolorosos.

Estas imágenes son muy distintas al resto de su trabajo no sólo en cuanto a temática sino también en la manera que fueron concebidas. Campañá se inició en la fotografía desde un enfoque pictorialista, tendencia de moda que pretendía simular en la imagen los matices de la pintura, pero en 1933 un viaje a Alemania le hizo evolucionar hacia una estética más moderna. Sus fotografías de la Guerra Civil se muestran como documentos sociales veraces, sin adornos, imágenes que captan el instante preciso: las consecuencias destructivas de un bombardeo en plena ciudad, mujeres manifestándose para pedir mayores raciones de pan para sus hijos, desfile de tropas tras la victoria franquista, un enterrador con máscara antigás, niños jugando en plena calle a la guerra, una pequeña en un comedor para pobres, e incluso la exhibición pública de las momias de unas monjas del convento de las Salesas.

Estas imágenes del horror que hoy conocemos gracias al esfuerzo y a las donaciones de la familia Campañá al Museo Nacional de Arte de Cataluña, me recuerdan a otro fotógrafo español que también tuvo que esconder sus imágenes del terror tomadas en el campo de concentración de Mauthausen, me refiero a Francisco Boix. Llegó el 27 de enero de 1941 como otros miles de presos españoles tras ser deportado desde Francia, pero su habilidad con la cámara lo convirtió en fotógrafo de los nazis, lo que le permitió no sólo sobrevivir sino también capturar en más de 20.000 imágenes todas las atrocidades que allí se cometieron.

Durante casi cinco años retrató no sólo a los presos que llegaban para su identificación sino también a los propios militares y todo tipo de hechos considerados de interés por los mandos. Pero con el miedo de la llegada de los aliados tras las últimas derrotas, en 1943 los altos cargos del campo deciden que este material puede resultar altamente peligroso para ellos y mandan destruir todas aquellas imágenes. Uno de los encargados de este cometido fue Boix, que consiguió guardar, sin ser descubierto, los negativos de las imágenes más atroces pues sabía que eran las únicas pruebas de lo que allí había sucedido. Con la ayuda de algunos compañeros pudo esconderlos bajo los barracones y gracias a una aldeana una caja repleta de ellos traspasó los muros del campo para ocultarse tras la pared de piedra de su propia casa.

El 5 de mayo de 1945, con la llegada de los aliados, Boix consiguió recuperar todos aquellos negativos que fueron utilizados como pruebas irrefutables de la barbarie en los juicios de Núremberg y Dachau.

Aunque el miedo guió los pasos de todos ellos, al final la verdad encontró su propio camino para salir y ocupar ese lugar que le es propio, por mucho que haya quien se empeñe en ocultarla.

- Los pediatras de la Región alertan de un aumento del ‘virus de la bofetada’ entre niños

- Herido un trabajador de 31 años en el centro comercial Nueva Condomina de Murcia

- Y si el entrenador del Real Murcia está en casa

- Agrede sexualmente a siete menores sin bajarse de su moto en Molina de Segura

- Nuria García dimite como secretaria de Organización del PSOE

- Yo voté a Alvise

- La ‘Tapa del Año’ se podrá degustar gratis en la plaza del Romea este domingo

- El nuevo rumbo del Cartagena con Abelardo en el timón