La Feliz Gobernación

Los años de Enrique Carbonell

La exposición sobre el arquitecto es un tributo a un tiempo de Murcia en que un alcalde como José Méndez supo ver más allá de su momento político y se arriesgó a promover contracorriente lo que hoy es el edificio Moneo propiciando el encuentro entre éste y Carbonell para producir un monumento a la excelencia

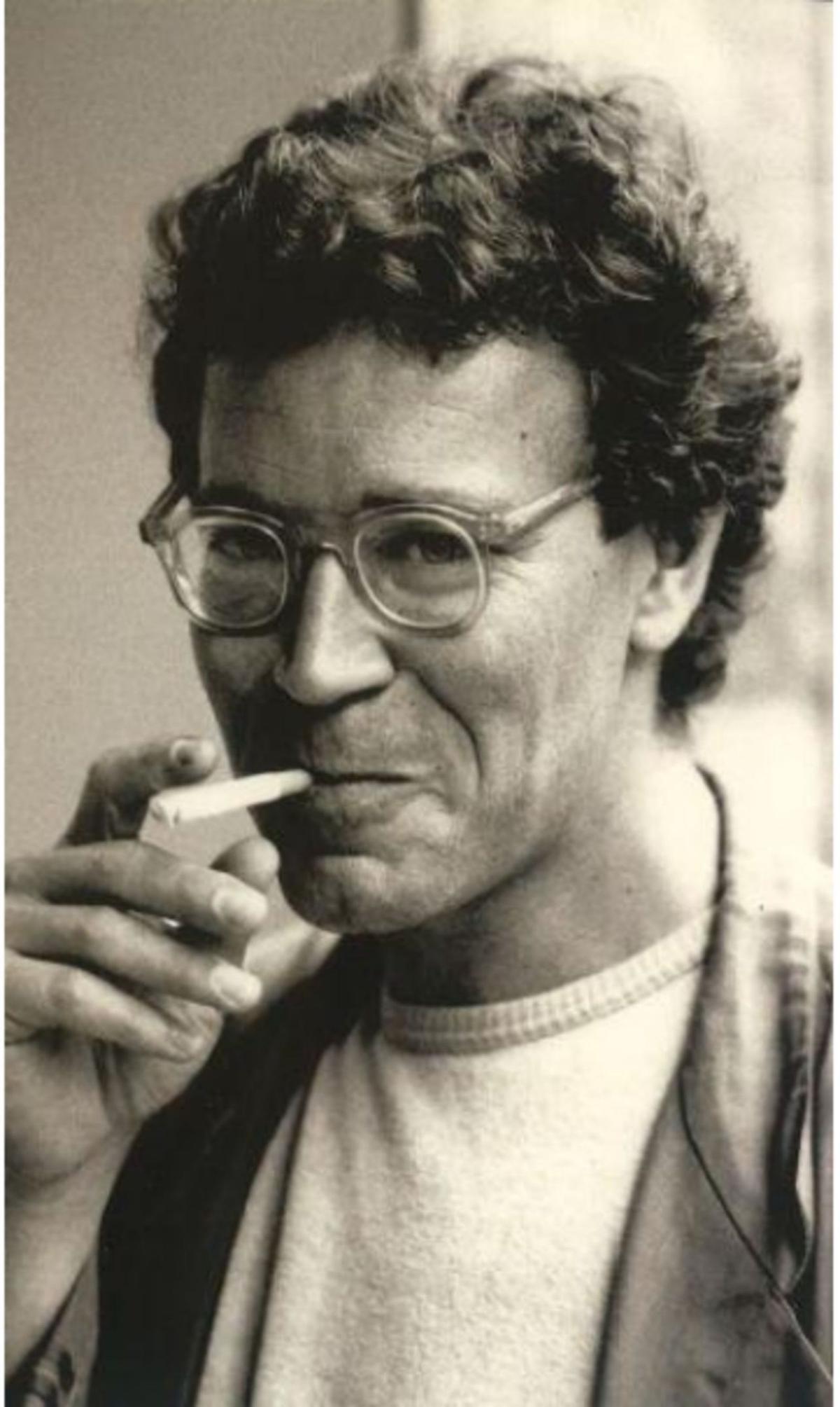

Enrique Carbonell visto por Paco Salinas.

Al concluir la mesa redonda me escapé a la puerta a fumar, y entre los que después desfilaban hacia ella vi a Lola Puñales. La abracé y le dije para sus risas: «Esto parece la salida de la Metal Beat».

El Colegio de Arquitectos se asemejaba en la tarde del viernes, sin ponerle demasiada imaginación, a aquella discoteca de la carretera de Santa Catalina donde muchos de los que estábamos allí rematábamos a la madrugada la gira por los antros de la noche murciana allá por los 80. Una ruta en cierto modo cervantina por sus inesperadas aventuras de derrota, algunas de cuyas etapas estaban marcadas por establecimientos diseñados por Enrique Carbonell: La Madrileña, Los Claveles, Madre de Dios... Aquellas ventas del Fino Laína de cuando éramos jóvenes e indocumentados.

El Colegio abría una exposición por el veinte aniversario del prematuro fallecimiento del arquitecto e interiorista comisariada por su hijo Pablo, tras la cual el Archivo Regional acogerá su legado, del que se muestra una pequeña parte de la obra pública y privada más sobresaliente, que abarca los años 80 y 90, que además de planos incluye cuadernos de dibujo, de notas, fotografías y otros papeles. Documentos originales que los arquitectos de la generación actual difícilmente disponen si no es en copia de ordenador.

Que Carbonell marcó una época no sólo lo testimonian sus numerosos premios y publicaciones en revistas de ámbito nacional o el reconocimiento de personalidades como Rafael Moneo, quien envió un mensaje en vídeo en que mostraba su admiración por el murciano que colaboró con él en el edificio administrativo municipal que encara la Catedral, sino también la desbordada afluencia al acto, integrada por personas de los más diversos tipos de actividad, más allá del mundo de la arquitectura.

Los locales de Murcia La Nuit creados por él han desaparecido, como tantas cosas de su época, pero su huella ha quedado en la sede central de Cajamurcia, en su centro de datos y hasta en la imagen corporativa de sus oficinas, que ni siquiera el tiempo y el sucesivo cambio de marcas bancarias han conseguido borrar del todo; en la sede del BORM, en la fabulosa composición promovida por la cooperativa Mirtya, y en múltiples viviendas sociales y unifamiliares. Todo lo que salía del rótring de Carbonell tiene un toque distinto, reconocible, elegante, y a la vez contenido y discreto, funcional.

Carbonell tenía la estampa del Carlitos de Mafalda, personaje que le cuadraba también por su aparente ingenuidad, desmentida porque siendo alguien que escuchaba más que hablaba, cuando lo hacía irrumpía con una ironía que a veces era tierna y otras demoledora. La fotografía de Paco Salinas, que ilustra la portada de la revista-catálogo de la exposición y este artículo, nos lo inmortaliza con pleno detalle de su personalidad: unos ojos inteligentes cubiertos con las características gafas de montura transparente, una sonrisa entre cómplice y socarrona, el pelo cuidadosamente desordenado, el bogartiano cigarrillo, símbolo de otras incorrecciones. Y esa barbilla de falso tipo duro. Era un cabronazo guapo, más atractivo porque su guapura estaba fuera de todo canon, y lo sabía.

Enrique Carbonell visto por Paco Salinas. / L.O.

Cuando trabajé en la Editora Regional, me llamaba ‘prohombre’; cuando lo hice en TVE, ‘estrellita regional’, y al pasar a La Opinión, ‘gurú de medianoche’. Yo, con menos imaginación, contraatacaba con ‘delineante impostor’, afeándole que mientras pasaba por arquitecto moderno viviera en una de esas sólidas casas antiguas de La Alberca de la que no había modificado ni un tabique. Muchas de sus conversaciones se producían entre cariñosos golpes bajos y sobreentendidos, una técnica con la que pretendía espabilarte para que perdieras la timidez o la inseguridad y empezaras a compartir en serio. Lo tuve por uno de mis mejores amigos, a pesar de la distancia generacional, de motivaciones culturales y de ciertos gustos estéticos. Ejemplo confesable: me burlaba de su predilección por las mujeres flacas, y él denominaba ‘chica Monti’ a toda aquella que veía pasar con aire o atuendos extravagantes.

Son inolvidables para mí los tiempos en que compartía el estudio de la plaza Belluga con Jesús Carballal y Carlos Marín, también ellos desaparecidos. El gigante Carballal era, de cuantos hombres he conocido, el que mejor lucía los abrigos, e infalibe para ingeniar ‘cruces’: consistía en elegir en un bar a cualquier parroquiano, al azar, y encontrarle parecido con otra persona real y un personaje de ficción, de cuya mezcla salía la inadvertida víctima, a quien en lo sucesivo no podíamos ver ya más sin el estigma del cruce, con un regocijo que no podíamos compartir con nadie. Carlos Marín escondía su ternura bajo el camuflaje de guiri rubio de Caravaca de la Cruz, y tenía unas manos cálidas y elegantes. Su afición era detectar de qué palo iba su interlocutor para tomar la posición contraria, a veces de manera ardorosa, aunque cinco minutos antes hubiera adoptado con otra persona la de su actual opositor. Los tres juntos, Carbonell, Carballal y Marín eran un constructo diabólico, como la Esfinge de Tebas, pero en divertido, aunque no siempre.

Tomé la costumbre de pasar por aquel estudio a cualquier hora, y me entretenía escuchándolos y leyendo revistas. Hasta que por inercia acabé de okupa: me instalaron una mesa, y allí escribía mis cosas, hasta que daban de mano y nos echábamos a la noche, a veces juntos hasta el final, a veces desperdigados al paso de las horas. En ocasiones tenían pasta, en otras iban sin una perra, pero jamás perdían la talla. Con ellos aprendí latín, lenguas romances, castellano viejo y moderno. Aquello acabó no sé cómo; eran distintos y en algún momento se descubrieron distantes. La última vez fue la Nochevieja de algún año: cenamos los cuatro en casa de Carballal, un piso por encima del estudio, y antes de salir bailamos Born in the USA. Fue un hermoso canto del cisne.

La mesa redonda del pasado viernes nos trajo muchas emociones, entre ellas, ya de entrada, la de ver a Pablo Carbonell moderando a los viejos amigos de su padre. Juan Antonio Molina, que cuando cruzaba el dulce pájaro de la juventud en aquellos años que ahora vemos dorados pasaba con toda razón por ser el arquitecto más avanzado, hizo un desnudo integral y confesó sus dudas de entonces y hasta sus errores y descubrió la fascinación por aquel novato Carbonell que se atrevía con las líneas curvas que a él le daban vértigo. E hizo el relato de la ‘noches blancas’ de conversaciones infinitas en que el maestro aprendía a soltarse ante el atrevimiento del recién licenciado que venía con discurso propio. Molina mostró una generosidad tan si par que por momentos parecía querer inmolarse ante la genialidad ajena, y esto sin incurrir en el elogio excesivo, a pesar de que ya en 2003 definió a Carbonell con la síntesis que su hijo ha elegido para dar título a la exposición: «La elegante heterodoxia».

El pintor Alfonso Albacete eligió el camino del anecdotario, un pozo sin fondo a la vista de la intensidad de su relación, iniciada desde la etapa escolar y proseguida durante los estudios superiores en Valencia. Amigos para siempre, pero siempre chinchándose, cómplices y competidores sin causa; admiradores mutuos, pero sin la debilidad de confesárselo sino a terceros. Y siempre juntos aún en la distancia. De entre las muchas, el trabajo fin de carrera de Carbonell: pidió a Albacete que le animara con elementos vitales la tristeza de las líneas secas de una construcción en plano, y el pintor se excedió introduciendo gaviotas que sobrevolaban las intersecciones, hasta que el arquitecto le advirtió: «Oye, que esto es un diseño mío y no uno de tus cuadros». (El trabajo está expuesto, al final de la sala).

Y Francisco Jarauta. El idioma jarautí, tan indescriptible, es un modo de nirvana con una musicalidad propia que te suspende, te eleva y te transporta hasta el punto de que te hace olvidar incluso la causa que motiva el discurso. El oyente goza y sufre al mismo tiempo, porque una vez que estás prendido del relato que se inicia apelando al protagonista, en este caso Carbonell, la cosa deriva tan alto que no sabes cómo logrará enlazar otra vez con el principio, cuando parece que se ha salido a través del Eupalinos de Valéry, del verde Chéster, del esplendor definitivo que proporciona un Rembrant y de los diálogos entre Fedro y Sócrates. Pero no hay caos, porque todo se resuelve en un asunto de vecindad (durante cierto tiempo Jarauta y Carbonell disfrutaron de pisos en un mismo edifico), se tocaban la puerta con gran frecuencia, y el primero le ponía Brahms para desconcierto del segundo hasta descubrir que música y arquitectura eran la misma cosa. Fascinante, como siempre.

Carbonell era un escéptico de los fastos, pero a su pesar se habría derretido con lo que ocurrió el pasado viernes, que aun siendo una pequeña reseña en su honor quedó agrandada por el calor de la nutridísima audiencia. Porque, aunque todo era en su homenaje, quienes tenemos memoria sabemos que también era un tributo a un tiempo de Murcia en que un alcalde como José Méndez supo ver más allá de su momento político y se arriesgó a promover contracorriente lo que hoy es el edificio Moneo propiciando el encuentro entre este y un joven arquitecto murciano que derivó en entendimiento y amistad para producir un monumento a la excelencia.

Estás en nuestros corazones, querido Enrique.

Suscríbete para seguir leyendo

- El creador de 'El Hormiguero' confiesa que tiene cáncer: "Seis meses de vida

- Adiós a Kiko Hernánez: deja 'Ni que fuéramos' antes del cierre de temporada tras la bronca con María Patiño

- Toda España aplaude este cambio de nombre a la Región de Murcia: 'Región de...

- No es Maldivas, es Murcia: el misterioso lago de aguas cristalinas más grande de Europa que arrasa en redes

- Se ahoga en una balsa de riego de Murcia a la que se metió para refrescarse

- Este es el mote que usan los catalanes para atacar a los murcianos: muy pocos lo conocen

- Dos buceadores, al hospital por una mala descompresión al subir a la superficie en Cabo de Palos

- Miriam Fuertes: 'Cuando el vaso está medio vacío el murciano lo ve medio lleno