Murcian@s de dinamita

Antonio Campillo, un escultor para la eternidad

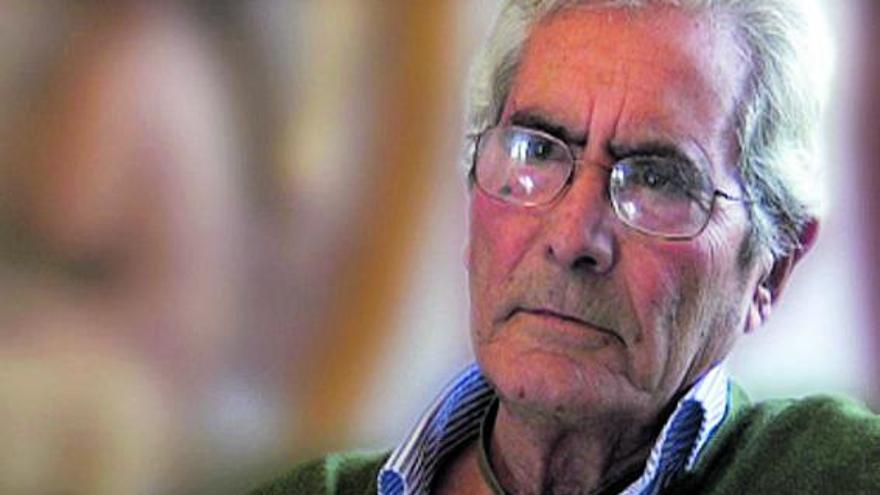

Antonio Campillo. L.O. / Por PASCUAL VERA

Quizás fuera la lluvia, la escasa e imprevisible lluvia murciana, la culpable de inocular en Antonio Campillo la pasión por moldear las formas, por conseguir sacar al exterior esos hálitos de vida que adquiría en sus manos cualquier material. Mientras la mayoría de sus amigos se entretenía en lanzarse bolas de barro, él lo veía como un excelente material para modelar los motivos que le rondaban en la cabeza: «Es posible que yo naciera escultor», me dijo un día, recordando su infancia.

Sus obras, personales y auténticas como pocas, pueblan calles y museos; iglesias, centros oficiales y jardines. Una obra importante en número, pero, sobre todo, en calidad. Sus matronas, sentadas en mecedoras o pedaleando despreocupadamente, tan ligeras de equipaje como aspiraba a marcharse el poeta, se han convertido, indefectiblemente, en mudos testigos del quehacer diario de nuestros paisanos.

Fue el maestro de escuela de un Antonio Campillo aún muy niño uno de los primeros en sorprenderse de sus habilidades y, desde luego, la primera persona que le animó a emprender un camino que no abandonaría nunca: el de la escultura. Y es que, con apenas siete años, Campillo había elaborado un completo belén en el que demostraba ya pericia e imaginación. Ese maestro no era otro que Manuel Fernández-Delgado Marín-Baldo, que no dudó en matricular a Antonio Campillo en la Escuela de Artes y Oficios. Los primeros pasos como escultor los dio de la mano de otro insigne artista: Juan González Moreno. «Era el mejor. Ahí está su obra para demostrarlo», me decía el maestro Campillo.

Con González Moreno, Campillo aprendió todo sobre su oficio, desde lo más elemental. Allí supo del nombre de cada herramienta y cómo se utilizaban. Aquel niño, se lastimó las manos en no pocas ocasiones, pero, viendo a su maestro sacar esplendorosas formas a los materiales más diversos acabó dominando el cincel y la escarpia.

Barro, madera, bronce… los materiales más diversos carecían de secretos para Campillo, que sabía extraer auténticas melodías del interior de unas materias aparentemente inertes y mudas.

Viéndole tratar, reducir, troquelar y modelar escayola, piedra o madera, se asistía a una suerte de inusitada conversación entre materia y artista, entre esa especie de eterno nasciturus –simple aspirante a criatura– y su creador.

El encuentro con el arte italiano fue definitivo para el escultor, que se sintió imbuido por el carácter voluptuoso de la escultura italiana. Ese carácter voluptuoso se encarnó en el cincel de Campillo en forma de voluminosas mujeres, que observan satisfechas al espectador. Son formas carnales en toda la extensión de la palabra, rotundas –»Yo represento la mujer mediterránea, robusta, con presencia física»–, pero próximas, relajadas y felices. Pese a su opulencia, se trata de seres delicados, exquisitos, elegantes. Así las intentó siempre transmitir Campillo, que reconocía que eran modelos recogidos de la realidad más cotidiana.

Sus manos eran fuertes, nervudas, precisas, curtidas a golpe de escoplo y cincel. Liberadoras constantes de una materia que parecía negarse a que alguien irrumpiese en su esencia, en ese ser que se empeñan en ocultar en su interior con especial celo hasta que Campillo los hacía aflorar.

Suscríbete para seguir leyendo

- El creador de 'El Hormiguero' confiesa que tiene cáncer: "Seis meses de vida

- Adiós a Kiko Hernánez: deja 'Ni que fuéramos' antes del cierre de temporada tras la bronca con María Patiño

- Toda España aplaude este cambio de nombre a la Región de Murcia: 'Región de...

- No es Maldivas, es Murcia: el misterioso lago de aguas cristalinas más grande de Europa que arrasa en redes

- Se ahoga en una balsa de riego de Murcia a la que se metió para refrescarse

- Este es el mote que usan los catalanes para atacar a los murcianos: muy pocos lo conocen

- Dos buceadores, al hospital por una mala descompresión al subir a la superficie en Cabo de Palos

- Miriam Fuertes: 'Cuando el vaso está medio vacío el murciano lo ve medio lleno