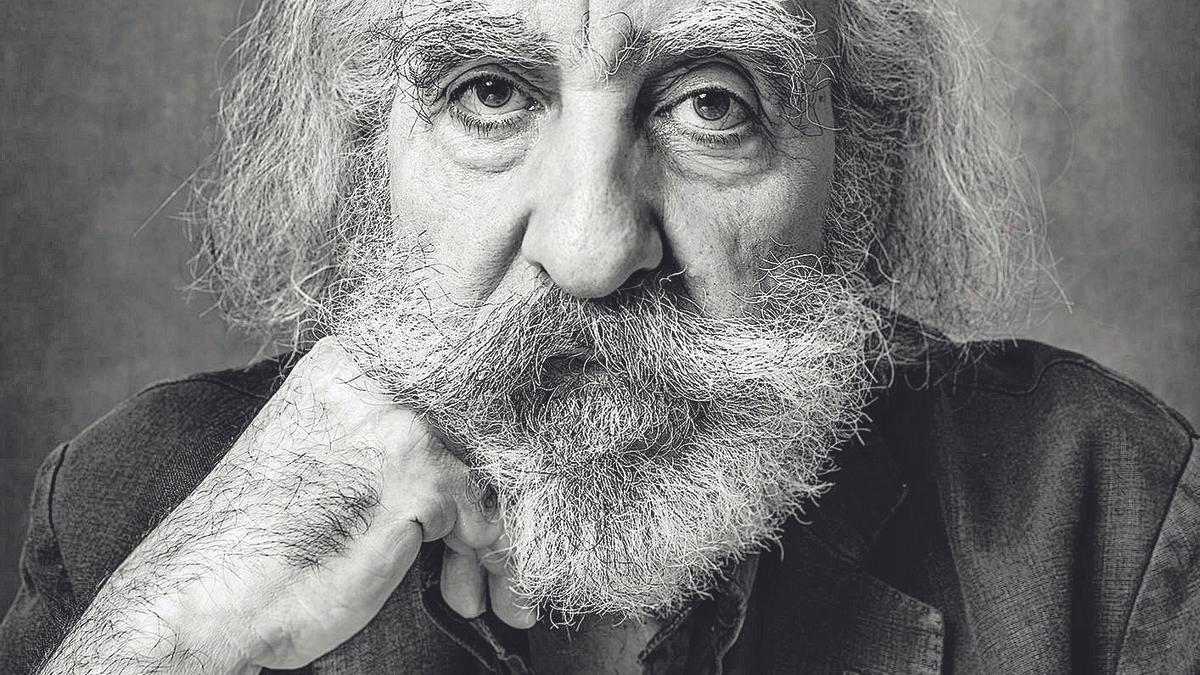

Desde luego, seamos quienes seamos, pero, sobre todo, seamos como seamos, todos tenemos un retrato, nuestro auténtico retrato, ese retrato mucho más amable y con el que nos suelen identificar los demás, o también, ese otro que tan celosamente solemos esconder ante no se sabe qué extrañas prevenciones o miedos. Es verdad que, a los que asiduamente practicamos esta especialidad fotográfica del retrato -o esa extraña y apasionante búsqueda de nuestra presencia en el otro-, nos suelen atraer más los rasgos faciales de la persona elegida que aquellas otras circunstancias o virtudes por las cuales esta persona es conocida socialmente. En el caso de Vicente debo confesar que, fundamentalmente, me dejé llevar por ese condicionante relacionado con su aspecto físico, con su enorme fotogenia, mucho más que por su conocida y admirada contribución a la arquitectura y al diseño gráfico en esta región. Un poco antes de hablar con él para sugerirle que me dejase retratarlo, lo había visto caminando por el centro de la ciudad. Era sobre media mañana, iba solo y andaba con cierta prisa, por lo que supuse que llegaba tarde a alguna cita y no nos saludamos, pero aquel aire tan personal que llevaba, aquel original estilo suyo, un tanto desenfadado pero milimétricamente calculado, fueron el principal reclamo para que se despertara mi interés por él. Efectivamente, unos días más tarde, cuando se presentó a nuestra cita y lo vi entrar, supe inmediatamente que allí había retrato, que me traía ‘carnaza’, con esa especie de atrezzo decimonónico suyo tan particular y al que ya solo nos faltaba adherir una mirada que lo trascendiese y lo justificase. Finalmente, cuando nada más terminar la sesión e irse mi modelo me puse a editar los archivos, comenzaron a aparecer las imágenes que había imaginado, unas imágenes como de otro tiempo, de otro lugar, seguramente de aquel tiempo y lugar -el París de finales del XIX, por ejemplo- en el que ambos habríamos querido vivir nuestras vidas.

- Multimedia

- Clasificados

- Servicios