La más floja de toda la saga es, sin embargo, la que se nos viene a la cabeza a muchos cuando se menciona Mad Max, ese universo que diseñó para siempre nuestro concepto de post-apocalíptico. Porque la película original (1979) era un sencillo western urbano (sin rastro de la imaginería de ciencia ficción punk que más se recuerda y que vendría después, con la excelente secuela de 1981), protagonizado por un policía en busca de venganza en un mundo (imaginado a rebufo de la crisis del petróleo) que se está yendo al carajo, con un desgarro que podría haber firmado Sam Peckinpah.

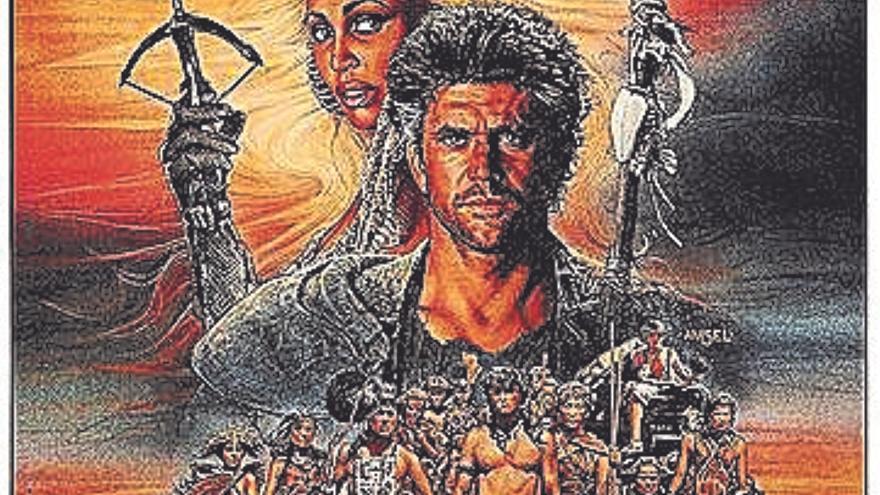

La vuelta a la protohistoria de nuestra civilización, con el antihéroe de un mundo desolado, que acumulaba más tierra y objetos reciclados que el maletero del coche de un arqueólogo, chocaba con tanto optimismo y superficialidad en boga en el cine de aquel tiempo. En la tercera, en un giro mainstream, se blanquea la violencia, desaparece el factor carretera y se potencia la aventura, buscando sumar a la causa al público infantil (esos niños perdidos): de ahí que sea la que más recordamos los chavales de entonces. Aquí el protagonista deja de ser/estar ‘Mad’ y pasa a no tener nombre, como el Eastwood de Sergio Leone, encarnado por un Mel Gibson que, sin ser un actor brillante (del director ya hablaremos), era tan guapo como el que más, y tan carismático como el no tan guapo.

We don’t need another hero es otro himno de la época, y lo de George Miller es de otro planeta: arranca en su juventud con acción y violencia, se pasa a Babe y Happy Feet, para, con 70 años, marcarse un reboot (2015) de una película de culto superándose a sí mismo, creando algo todavía más cool.