Cuando en los años ochenta del pasado siglo el iconoclasta cantante francés Serge Gainsbourg afirmó que Dios era un fumador de habanos, reafirmaba, a su peculiar modo, esa tradición occidental de asociar la divinidad a la propia imagen, buena o mala, del artista masculino. Ya que, como dijo Serge, en su lógica irónica y pequeño burguesa, si él mismo fumaba cigarrillos, era plausible pensar en un dios fumador de puros y así creador de nubes.

Desde los tiempos antiguos en que el culto a las deidades era primero una creencia, un símbolo, una palabra, que no se podía pronunciar, constituyéndose lo sagrado sobre el misterio indecible e incomprensible del mundo, la evolución de aquello que varias religiones denominan Dios se ha representado de muy distinta manera.

Llama la atención la visión antropomórfica de la divinidad en la cultura clásica griega, todo un ideal esplendoroso de belleza física para unas conductas lejos de ser modélicas: los dioses y sus rencillas, su comportamiento violento, abusivo, lúbrico y vengativo, que estaba casi siempre demasiado cercano a la propia humanidad.

En la Edad Media, sin embargo, volvió a vencer la fuerza de lo simbólico sobre la ‘mímesis’, la belleza perdió su valor frente a la palabra, el color y la difícil expresividad de aquello que es inexplicable y cuya representación es, de algún modo, elusiva, a pesar de que (y precisamente por eso) se crean reglas muy estrictas y estereotipadas para hacerlo. Como es lógico, fue también en ese momento en que se produjo una reacción iconoclasta en la cultura cristiana, (presente también en otras religiones) pero que pronto se vio superada a favor de una visión didáctica de la religión: lo que se llega a llamar ‘la Biblia de los pobres’, es decir, la representación de historias de las Sagradas Escrituras en pinturas para analfabetos. Ya que, según dijo San Juan Damasceno, «lo que es la Biblia para las personas instruidas, lo es el icono para los analfabetos, y lo que es la palabra para el oído, lo es el icono para la vista».

Pero fue en el Renacimiento cuando la asociación entre Dios y el hombre se forja de un modo inequívoco. Esa alianza va a condicionar la representación de un dios humano que va a durar en el mundo occidental hasta la actualidad. Aunque no es solo la existencia de un dios con rasgos humanos la que se difunde en las numerosas representaciones que acompañan los lugares y la enseñanza sagrada. De modo solapado y junto a la visión de un dios artista, que ‘crea’ al hombre, la mujer y al mundo de la nada, surge también la del artista como un dios en pequeña escala, que también es capaz de crear un mundo en un lienzo en blanco o en un bloque de mármol.

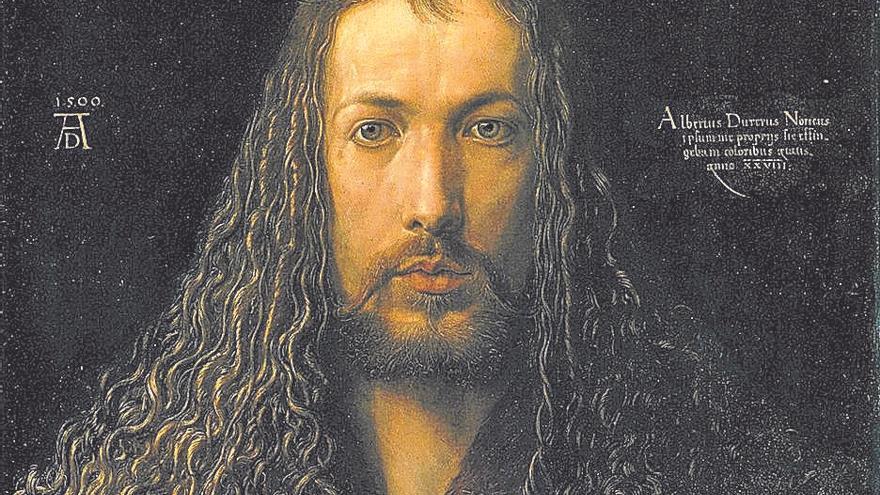

Quizás sea la figura de Miguel Ángel uno de los casos en que la conflagración y la unión entre Arte y Religión sea más viva y personalizada. De alguna forma, la Capilla Sixtina es el resultado de esa lucha simbólica entre el arte y la religión. Una guerra que ha dejado hermosas obras y artistas entronizados a dignidades anteriormente reservadas a la más alta nobleza. El artista del Renacimiento es el nuevo Jesucristo, lo que dejan claro obras como el autorretrato de Durero.

El hombre ocupa el lugar central de la Humanidad siendo el centro del círculo que se integra en el cuadrado, la famosa máxima vitruviana tantas veces representada.

Como dice Griselda Pollock, resumiendo un pensamiento que ha sido ya expresado por numerosos estudiosos, el Romanticismo vino a corroborar el Renacimiento: «(fue) con la génesis del mito romántico de los siglos XVIII y XIX, cuando el artista no solo heredó el manto de los sacerdotes y se volvió revelador de verdades divinas, sino que también asumió un estatuto semidivino como heredero del Creador original».

Durante mucho tiempo, ese fue el consenso aceptado, la capacidad ‘divina’ de creación del artista se compensaba con el sufrimiento humano que sus dones le acarreaban y, finalmente, su propia redención o ‘resurrección’ venía de la mano de la indudable calidad de sus obras, que se volvían inmortales.

Sin embargo… la ruptura de la fe en Dios, a nivel generalizado y cultural, fue la primera de muchas rupturas que culminan con la pérdida de la fe en la especie humana que se produce en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, frente a la incomprensible crueldad de las terribles matanzas de civiles que se produjeron en Alemania con el holocausto judío.

Esa pérdida de fe en el hombre fue, además, consolidándose por otros factores: el hombre había fallado en su misión, no solo con respecto a sus semejantes, sino también con respecto al planeta Tierra. La sociedad patriarcal y su alianza con la deriva, tanto política como social, del capitalismo feroz, habían creado un mundo injusto y violento, muy lejos del paraíso prometido: el papel del hombre-dios había fracasado.

Es entonces cuando el movimiento feminista de la segunda ola, en las décadas de los sesenta y setenta, se involucra en la política y la cultura. No es solo una lucha de las mujeres por acceder al poder real (el del conocimiento, el del dinero, el de la política), es también un deseo de cambiar ‘las cosas’, el mundo, el rol femenino y el masculino.

En esos años, las pintoras empiezan a representar a diosas femeninas, a veces reemplazando la famosa creación de Adán por Dios de Miguel Ángel, por la creación de Eva por una ‘diosa’ (otras veces recuperando antiguos cultos matriarcales basados en la naturaleza). Esta imagen de la ‘diosa y Eva’ junto con la de Cristo con los apóstoles, son las dos escenas que más se representan en obras feministas. Tanto Judy Chicago, Mary Beth Edelson, Harmonia Rosales han recreado estas escenas fundacionales, pero transformando lo masculino en femenino. Jesucristo como sus apóstoles se convierten en figuras femeninas en torno a una mesa; las mujeres que antes eran las sirvientas invisibles ahora toman el lugar de los hombres.

La ecología, los cuidados, el pacifismo, políticas de consenso y de empatía típicos del feminismo son opciones casa vez más valorados como solución a los enfrentamientos y la violencia anteriores.

La mujer, o lo que la mujer ha representado a lo largo de la humanidad, ese ‘otro’ que ya denunció Simone de Beauvoir, es también un ‘otro’ más cercano a la naturaleza y los sentimientos, y ahora, la esperanza de la humanidad.

La forma en que se representan a sí mismas es un indicativo de ese cambio de valores y debe iniciar el cambio en el modo en el que las representa la sociedad.