A veces ocurre que ciertas obras surgen desde un componente de dolor tan brutal que una simple mirada vasta para entender que la pena y la angustia fueron la única inspiración de su creador. No necesitan ser explicadas, su presencia, sus formas, son más que suficientes para poder adentrarse en su historia, no importa si desconocemos el nombre del artista, su vida y andanzas, o las experiencias personales de éste, ella sola como entidad pictórica adquiere tal nivel de conexión con el espectador que es capaz de hablar por sí misma, sin la necesidad de ningún intermediario. Me pasó hace unos años cuando por primera vez abrí la caja que transportaba la Pietá del escultor hiperrealista Sam Jinks, una interpretación contemporánea del clásico de Miguel Ángel que te deja sin habla: no es posible quedarse impasible ante la escena de un hijo sosteniendo el cuerpo muerto de su padre –de hecho cuando expusimos en la galería esta pieza hubo muchos visitantes que lloraron ante su presencia– y volví a experimentar esa misma sensación al descubrir las pinturas de Käthe Kollwitz.

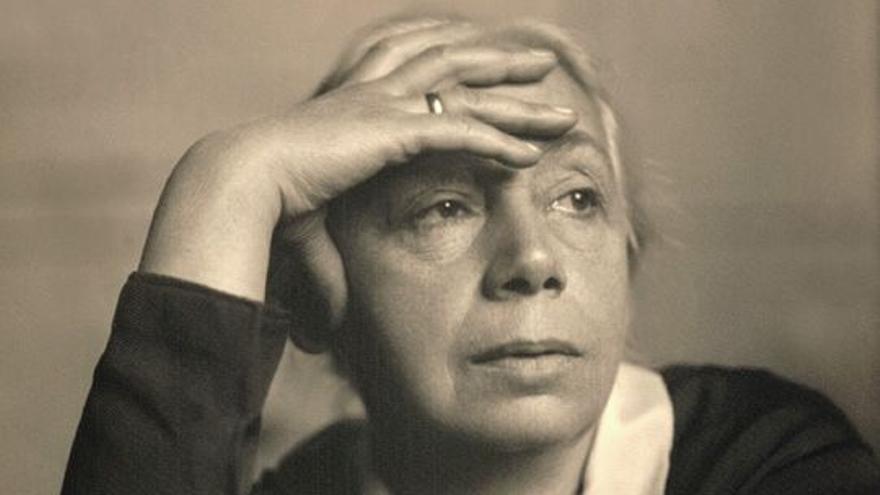

Al adentrarte en su vida comprendes el porqué de esa expresión un tanto ruda de mirada abatida: el rostro siempre fue el reflejo del alma y el de esta pintora, escultora y grabadora alemana, nacida en 1867, está modelado bajo los estigmas del sufrimiento provocado por los desastres de las dos grandes guerras.

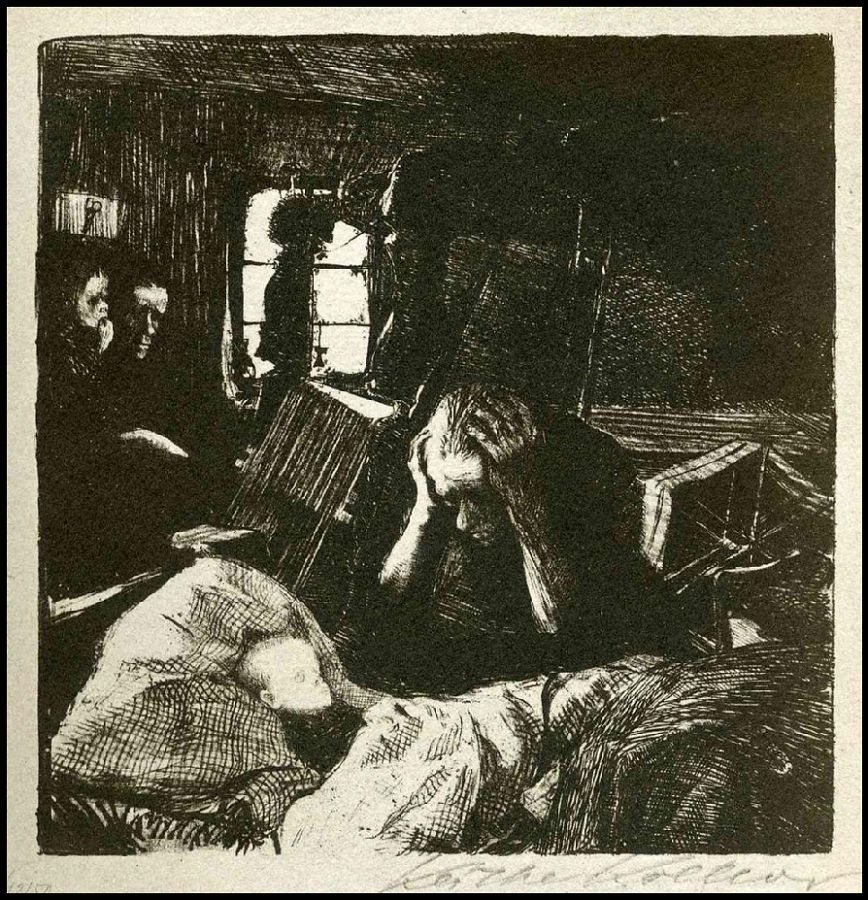

Formada bajo los parámetros de un arte más naturalista, de marcado detalle y gran realidad, sus pinturas pronto dejaron paso al grabado, medio que le permitía representar con mayor expresividad las dolencias de la sociedad desde una plasticidad más potente de vigorosos trazos negros con los que Käthe conseguía un gran impacto visual. Ella misma reconocía que su obra no era un arte puro, su finalidad era más bien la de crear conciencia y sobre todo dejar constancia de la desesperación de las familias que veían cómo sus seres más queridos morían como consecuencia de las ansias de poder de Hitler.

Desde bien pequeña el socialismo estuvo presente en su día a día. Su padre, además de estimular sus dotes para el dibujo, le inculcó un gran sentido de la justicia con cierta predominancia religiosa, ya que su abuelo era predicador luterano. Con tan sólo once años ya recibía clases de pintura y modelado, y en cuanto fue posible la inscribieron en una escuela de arte para mujeres en Berlín, más tarde también en otra de Múnich, hasta comenzar su trayectoria como profesional independiente con apenas veinte años.

En 1891 se casa con un médico y militante socialista, y juntos trasladan su residencia a un barrio obrero de Berlín, uno de los más pobres, donde pudo ver de primera mano las duras condiciones de estas personas, la pobreza y la miseria no sólo de sus vidas, sino también de sus almas, hecho que marcó profundamente su trabajo pictórico. Ese activismo de ambos y sus reivindicaciones sociales tuvieron consecuencias tanto en su obra como en su persona: fue tachada de artista degenerada por los nazis –y por tanto perseguida, despreciada, y humillada–, su estudio acabó totalmente destruido, perdió su trabajo de profesora en la Academia de Prusia y, como le ocurrió a otros tantos artistas, las constantes amenazas de ser deportada a un campo de concentración la obligaron a huir refugiándose en Sajonia.

La pérdida de dos hermanos, su hijo y más tarde también su nieto como secuela de la guerra convirtieron sus grabados en fragmentos congelados de la historia, auténticas narraciones de hechos reales que estaban sucediendo en aquel momento y requerían de una justicia universal. No podían quedar sepultados bajo el paso del tiempo. Entre esas manchas negras que acentúan aún más el dramatismo de cada escena, los rostros difusos gritan y piden justicia mientras la presencia de la muerte los acecha en cada grabado. Una madre entrega a su recién nacido a la causa, otra en cambio recoge los restos de su pequeño, caído en batalla, mientras el resto de mujeres se abrazan sabiendo el destino que les espera. Y, entre todas ellas, un montón de cuerpos amontonados, sin vida, celebran el fatídico encuentro entre otra madre y su hijo, ambos muertos, pero ahora nuevamente juntos.

Una obra comprometida con la crónica social de su tiempo, con los más desfavorecidos, el dolor de tantas familias que como ella sufrieron la devastación causada por la guerra, y una constante alusión al papel de la mujer en esos conflictos, su soledad, su manera de frente a la muerte y a la pérdida, su valentía en ese forzado sacrificio que las obliga a entregar lo más preciado.

Al hablar de Käthe Kollwitz no sólo recordamos a una de las artistas más significativas del movimiento expresionista alemán del siglo XX sino a toda una activista en pro de los derechos humanos que nunca se rindió pese a estar en peligro su propia vida. Una mujer cuyo rostro era tan claro como sus pinturas: solo hay que mirar sus ojos durante un corto instante para comprobar que éste es el fiel reflejo del dolor y el sufrimiento. Todo ese bagaje de la muerte acumulado está presente con la misma intensidad tanto en su persona como en su obra, porque cómo olvidar una guerra, cómo olvidar a un hijo, a un hermano, a un marido…, los gritos en la oscuridad, el llanto ahogado, la miseria, la constante presión del miedo alojado en el pecho sin dejarte casi respirar, y después el silencio, el vacío, la nada. Eso, sin duda, es imposible de olvidar.

Por cierto, ella también realizó una Pietá en homenaje a su hijo muerto, hoy ubicada en el interior del Neue Wache de Berlín como monumento que recuerda a las víctimas de la guerra y la tiranía.