La dependencia emocional es la droga que más engancha. Para dejarla, hay que colgarse de otra. Aquello de ‘un clavo saca otro clavo’. Pude lograrlo. Así, de repente, sin darme cuenta, ella dejó de ser el remedio a mi tristeza para convertirse en la causa. Entonces, me sentí más perdido que nunca, y decidí dejarme llevar por los viajes que realicé y que nunca volverán. Para llenar el vacío que dejaba. Así funciona. Te desenganchas de una droga y empalmas con otra. Y lo más triste: siempre en pasado.

Imagina uno de esos días en los que te has levantado temprano, después de no pegar ojo durante la noche, consiguiendo apenas dos horas de sueño entre cabezada y cabezada. Ya son las cuatro de la tarde, hace sol y calor y los ojos te pesan, pero el cansancio te permite que ni siquiera necesites cerrarlos para sentir que estás dormido. Estás en una cafetería vacía, porque es agosto, domingo y la hora de la siesta, en algún lugar demasiado lejos del mar y demasiado cerca del asfalto urbano, ese que, bajo un sol con 43 grados, quema tanto como el recuerdo. Imagina esa situación. Era el escenario perfecto para la tristeza que me invadía en ese momento. Tres años ya. Y entonces, eldéjà vu llenó la escena de contrastes. Siempre me han gustado esas imágenes transitorias de las series españolas en las que aceleran el tiempo de una ciudad. Ver el tráfico precipitado y el día que va perdiendo sus horas de luz a un ritmo vertiginoso. La noche se apodera del plano. Es sólo un recurso de relleno (de eso se trata, de cubrir el vacío), pero tiene su encanto para pasar de una escena a otra. Para los contrastes.

Helsinki. 2014. Me hice el fuerte, pero sabía que había sido un fracaso. Preparado en un aeropuerto escandinavo para llegar a casa. De nuevo. Sin ganas. Era lo último que quería, volver y soportar los chistes. No sabía si los aguantaría sabiendo fingir la mejor de mis sonrisas o si se me escaparían las lágrimas. Y eso que ‘los hombres no lloran’, me habían dicho siempre los machotes de la familia. Y tanto que lloran…

Y lo peor de todo no era eso. Era volver a la realidad. La cruda realidad. A mi casa. A la que, realmente, nunca fue mi hogar. Después de que me costara tanto salir, lo que más insoportable se me hacía era entrar de nuevo, más aún después de haberme acostumbrado a la vida en solitario. Y, sin embargo, fueron precisamente los demás quienes me acostumbraron a la soledad. La nieve mojaba mis pies, no podía sentirlos. No llevaba el calzado adecuado. Tampoco estaba preparado para eso. Era algo que debía agradecer al clima: al menos no sentir parte de mi cuerpo. Si la nieve llegará a la cabeza… Y a eso había que sumar la Navidad. De las peores de mi vida: aunque mi familia seguía siendo la de siempre, ya no era la que fue. Las reuniones contaban con escasos comensales, repartidos en varias casas, y ni siquiera la idea de que yo pudiera desaparecer durante un año logró reunirlos. Prueba de todo y de nada. Había dormido en el aeropuerto. Esa simple vagabundez había sido lo más emocionante del viaje, sentirse tan independiente como para dormir en un lugar público, suplicando un techo. Además, me había demostrado a mí mismo que era capaz de moverme y desplazarse en cualquier parte del mundo, así la tierra estuviera invadida de bosques, frío, niebla y nieve y gente que hablaba otro idioma. Lo logré. Con algo debía consolarme. Ahora podía entender, en parte, esas historias de la televisión en las que alguien contaba cómo había llegado a vivir en la calle huyendo de su vida.

Estaba acostumbrado a que en mi casa, en la mía real, nunca amaneciera, a que la noche invadiera cada instancia. Sin embargo, me absorbía la falta de luz del norte de Europa, era realmente inquietante, triste, melancólica. Si yo fuera algo patente en el ambiente, seguro que sería la falta de luz. Al menos en ese preciso instante.

La gente a mi alrededor viajaba en compañía, dormía en compañía, comía en compañía. Y yo lo hacía solo. Nunca lo había hecho, pero siempre lo había practicado. Aquello de ‘tu cuerpo aquí, tu mente allá’.

Y que rubios eran todos. Tan distintos a lo que había conocido… que a pesar de llevar un día sin descansar, sin ducharme, sin afeitarme, me quedaría a vivir allí. A cambiar radicalmente de aires. Por algo tan simple como los cabellos claros. Tan diferente a mi día a día. Vi a una niña asiática, con un abrigo malva lleno de estrellas de colores, entrar. Llevaba las botas de agua a juego. No dejaba de llorar. Su inocencia no alcanzaba a entender que llorará tanto cuando crezca que entonces sólo debía reír. Me daban ganas de decírselo a gritos. «Ríe mientras puedas». Al abrirse las puertas con ella, también entró una ráfaga de aire frío. Y reflexioné. Estaba envejeciendo. Me costaba moverme, lloraba fácilmente, meditaba asuntos alejados de la juventud. De una manera u otra, sólo buscaba un ambiente que, en medio de lo caótico, me permitiera vivir en paz y solo. O morir en compañía, entre un millón de extraños con destinos alejados. Cualquier cosa que no implicara volver.

Galicia. 2015. El atardecer en la estación de Vigo Guixar era un éxtasis de placer melancólico. Sabes que el sol está cayendo, pero no porque lo veas, sino porque lo adivinas en la intensidad con la que brillan las ventanas de un edificio sobre la colina. Primero centellean las seis de las dos plantas de arriba. Más tarde sólo las cuatro correspondientes a los extremos. El edificio cobija el horizonte de las vías que parten la estación por la mitad, como invitándote a coger un tren que te lleve a ninguna parte. A tu izquierda, sabes que el mar se oculta tras viejos vagones y contenedores oxidados, no porque lo veas, sino porque lo hueles, lo sientes con su brisa y lo escuchas acompañado de sus inseparables gaviotas. No es un rincón especialmente bonito, los puertos de este estilo no suelen serlo. Pero es extremadamente bello cuando te llega en medio de la nada. Todo es intuitivo y sensorial, y eso lo hace único.

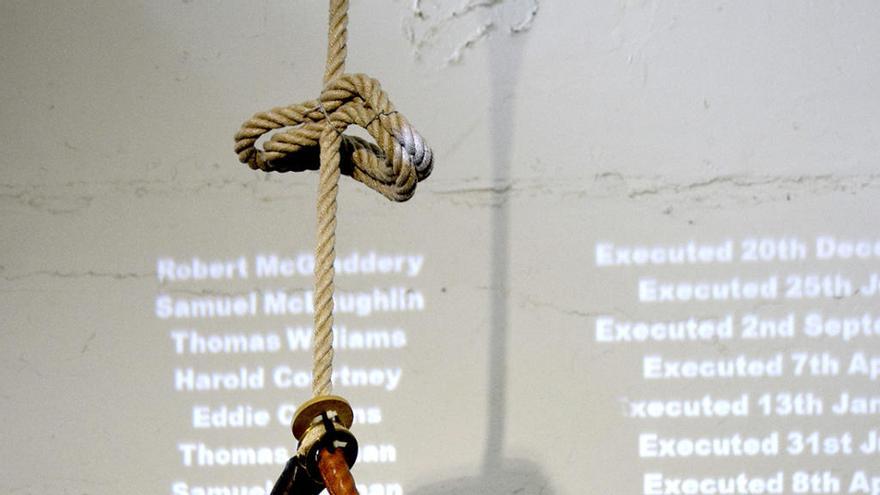

Belfast. 2016. Era increíble lo que daba de sí un edificio lleno de almas. La prisión de Belfast, Crumlin Road, estaba llena de vidas cuyo único cometido ahora era su exposición a los turistas. El frío era sólo un anticipo que recibía a la gente llegada de otra parte, sólo para percatarse de cuánto puede ver reducida su vida un ser humano. Una celda en la que duermes sobre algo a lo que muchos no se atreverían a llamar colchón. Una zona común para usar un retrete en el que te sientes despojado de toda intimidad. Una sala con sogas que esperaba con ansia a los presos condenados a muerte y que sólo saldrían de ahí en una caja, con los pies por delante, para ser enterrados en el patio trasero, con el único recordatorio ‘honorífico’ de una fecha -sin nombre- inscrita en una piedra de una pared del muro que separaba a unos muertos de donde en realidad se desarrollaba la vida. De la calle. De la libertad. Ni después de ahorcados eran iluminados por el sol del otro lado del tabique, cuando salía, con debilidad, en un lugar como Irlanda del Norte. Allí, en Crumlin Road, conocí a Dinas, un canadiense que venía por primera vez a Belfast de viaje de placer. Viajaba solo. Algunos verían aquello con pena o lástima. A mí me parecía un ejercicio envidiable de libertad. Independencia, ir a cualquier lugar del mundo sin explicaciones, sin horarios, cuando te apetezca. Y sin miedos. Su última parada era Liverpool, en tres días. Sabía pedir «dos cervezas» en español, decía orgulloso. La cantidad llamó mi atención. O las bebía a pares o viajaba solo pero anhelaba compañía. O simplemente sabía encontrarla en cada puerto. Algo que no era de extrañar. El hombre ya peinaba canas, pero sus ojos azules te decían al mirarte que tenía mundo.

España. 2017. Los ojos clavados en el techo. Quizás esperaba que se me cayera encima, aunque ya sentía su peso sobre mi cuerpo. El final resultó ser como el principio. Con el vacío que ella dejó. Y de ahí a la paranoia. Como al principio. Llorando muchísimo de tanto bostezar, hay una energía superior que me consume las fuerzas, y hace que me sienta constantemente agotado, como si de un ‘vampiro energético’ se tratara. Dicen que existen, esas personas que consumen tu energía. Los momentos de locura. O los efectos secundarios. El mono, la metadona, la soledad… El desenganche emocional. Llámalo como quieras. Respirar nos hace envejecer, dicen también. Al consumir oxígeno nos oxidamos más y más. Sin embargo, como escuché una vez en una película de sábado por la tarde, vivir no consiste en respirar, tiene más que ver con esos momentos que te dejan sin aliento. O algo así, escuché.